“Resulta curioso lo insignificante que te parece tu vida cuando la dejas atrás.

Después de cuarenta y dos años, cabría imaginar que el espacio que ocuparía sobre la Tierra sería más grande, que la huella que dejaría en el tiempo sería un poco más profunda. Pero no; como le pasa a casi todo el mundo, buena parte de mi vida —al menos la parte material— cabe sin problemas en un camión de mudanzas grande.

Observo cómo se cierran de golpe las puertas del vehículo en cuyo interior viajan mis últimas posesiones terrenales, bien guardadas en cajas con etiquetas. Bueno, casi las últimas.

Dedico a los encargados de la mudanza lo que espero que interpreten como una sonrisa jovial y de camaradería.

—Entonces ¿ya está todo?

—Sí —responde el miembro más veterano y curtido del equipo—. Listo.

—Bien, bien.

Vuelvo la mirada hacia la casa. El letrero de VENDIDA aún me llama la atención con aire acusador, como recriminándome que, en cierto modo, he fracasado, que he reconocido la derrota. Aunque pensaba que mi madre se disgustaría por la venta, de hecho me da la sensación de que más bien ha sido un alivio para ella. Se ha negado a aceptar un penique del dinero de la venta.

—Lo necesitarás, Ed. Para instalarte, para empezar de cero. A todos nos hace falta de vez en cuando.

Alzo la mano en señal de despedida cuando el camión arranca. He alquilado un piso de una habitación, así que casi todas mis cosas irán directas a un trastero. Me dirijo lentamente de vuelta a la casa.

Del mismo modo que mi vida me parece más pequeña ahora que se han llevado mis posesiones, la casa, inevitablemente, se me antoja más grande. Me quedo parado unos instantes en el vestíbulo, sin motivo alguno, antes de subir con paso cansino a mi habitación.

Hay una zona más oscura en el suelo, debajo de la ventana, en el espacio que antes ocupaba la cómoda. Me acerco, me pongo de rodillas y saco un pequeño destornillador de mi bolsillo. Lo inserto bajo las tablas sueltas y hago palanca para levantarlas. Dentro solo quedan dos objetos.

Extraigo el primero con delicadeza: un recipiente grande de plástico. Debajo, plegado, está el segundo: una vieja mochila. Mamá me la compró después de que perdiera mi riñonera en la feria. ¿Lo había mencionado ya? Me gustaba esa mochila. Tenía un dibujo de las Tortugas Ninja, y era más guay y a la vez más práctica que una riñonera. Más adecuada para recoger y juntar cosas, también.

La llevaba conmigo esa mañana soleada pero glacial en que pedaleé hasta el bosque. Solo. No sé muy bien por qué. Todavía era muy temprano, y no solía aventurarme en el bosque por mi cuenta. Y menos aún en invierno. Tal vez tenía una corazonada. Después de todo, uno nunca sabe cuándo va a descubrir algo interesante.

Y esa mañana, eso fue justo lo que sucedió.

Tropecé literalmente con la mano. Cuando se me pasó la impresión inicial y, después de rebuscar un poco, encontré el pie. Luego, la mano izquierda. Las piernas. El torso. Y, por último, la pieza más importante del puzle humano. La cabeza.

Descansaba sobre un pequeño montón de hojas, con la vista fija en las copas de los árboles. La luz del sol se colaba entre las ramas peladas y formaba charcos dorados en el suelo. Me arrodillé junto a ella. Luego extendí la mano —que me temblaba ligeramente por la emoción—, le toqué el cabello y se lo aparté de la cara. Las cicatrices ya no parecían tan ásperas. Si el señor Halloran las había suavizado con pinceladas delicadas, la muerte había obtenido el mismo resultado con la fría caricia de su esquelética mano. Ella volvía a estar hermosa. Pero parecía triste. Y perdida.

Deslicé los dedos sobre su rostro y, casi sin pensar, la levanté. Pesaba más de lo que imaginaba. Y ahora que la había tocado, descubrí que no podía soltarla. No podía dejarla allí tirada entre las herrumbrosas hojas otoñales. La muerte no solo le había devuelto la belleza, sino que la había hecho especial. Y yo era el único que podía verla. El único que podía aferrarse a ella.

Con un cuidado reverencial, le quité algunas hojas y la metí en la mochila. Allí estaría seca y calentita, y no tendría que mirar directamente al sol. Tampoco quería que contemplara la oscuridad, ni que los trozos de tiza se le metieran en los ojos. Así que metí la mano y le cerré los párpados.

Antes de salir del bosque, saqué una tiza y dibujé indicaciones que conducían a su cuerpo, para que la policía la encontrara. Para que el resto de ella no permaneciera perdido mucho tiempo.

Nadie me dirigió la palabra ni me abordó durante el trayecto de regreso. Tal vez, si alguien lo hubiera hecho, yo lo habría confesado todo. Sin embargo, llegué a casa sin incidentes, entré con la bolsa que contenía mi valiosa nueva posesión y la escondí bajo las tablas del suelo.

Por supuesto, esto me planteaba un problema. Sabía que debía informar de inmediato a la policía sobre el paradero del cuerpo. Pero ¿y si me preguntaban dónde estaba la cabeza? No se me daba bien mentir. ¿Y si adivinaban que me la había llevado yo? ¿Y si me metían en prisión?

Así que se me ocurrió una idea. Cogí mi caja de tizas y me puse a dibujar hombres de tiza. Para Hoppo, para Gav el Gordo, para Mickey. Pero intercambié los colores para embrollar las cosas. Para que nadie supiera quién los había dibujado en realidad.

También tracé un muñeco junto a mi casa y aparenté —incluso para mis adentros— que me había despertado y lo había descubierto. Luego fui pedaleando a la zona de juegos.

Mickey ya estaba allí. Los otros fueron llegando. Tal como yo había previsto.

Levanto la tapa del recipiente y echo un vistazo dentro. Las cuencas vacías me devuelven la mirada. Unas pocas hebras de pelo quebradizo, fino como el algodón de azúcar, se han quedado pegadas al cráneo amarillento. Si se observa con detenimiento, se alcanzan a distinguir los surcos que el metal de la Ola le abrió en los pómulos al rasgar la piel.

Ella no ha permanecido aquí durante todos estos años. Después de unas semanas, el olor en mi habitación resultaba insoportable. Los cuartos de los adolescentes suelen oler mal, pero no tanto. Excavé un agujero en el extremo más alejado de nuestro jardín y la guardé allí durante varios meses. Pero volví a llevármela a mi habitación. Para tenerla cerca. Para tenerla a salvo.

Alargo la mano para tocarla una vez más. Luego echo una ojeada a mi reloj. De mala gana, cierro la tapa, introduzco el recipiente en la mochila y bajo las escaleras.

Meto la mochila en el maletero del coche y la tapo con varias chaquetas y otras bolsas. Dudo que la policía me pare y me interrogue sobre lo que llevo, pero nunca se sabe. Podría producirse una situación incómoda.

Me dispongo a sentarme al volante cuando me acuerdo de las llaves de casa. El agente inmobiliario tiene un juego, pero yo había pensado dejarles las mías a los nuevos propietarios antes de marcharme. Cruzo de nuevo el camino de acceso con la grava crujiendo bajo mis pies, me detengo ante la puerta, saco las llaves y las introduzco en la ranura del...

Me quedo pensando. La ranura del... ¿?

Trato de atrapar la palabra, pero cuanto más lo intento, más deprisa se me escurre entre los dedos y se me escapa. La ranura del... ¿? La ranura del puñetero... ¿?

Me viene a la cabeza la imagen de mi padre, contemplando el pomo de la puerta, incapaz de dar con esa palabra obvia pero escurridiza, con el rostro crispado en un gesto de frustración y desconcierto. «Piensa, Ed. Piensa.»

Y entonces me acuerdo. El bu...zón. Eso es: el buzón.

Sacudo la cabeza. Qué tonto he sido. Me he dejado llevar por el pánico, eso es todo. Simplemente estoy cansado y estresado por la mudanza. Todo va bien. Yo no soy mi padre.

Empujo las llaves por la ranura, las oigo caer al otro lado de la puerta con un golpe seco, vuelvo sobre mis pasos y subo al coche.

La ranura del buzón. Por supuesto.

Arranco el motor y me pongo en marcha... hacia Manchester y hacia mi futuro.”

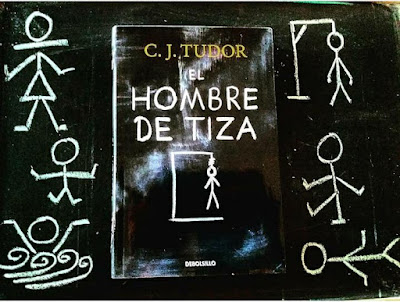

C.J. Tudor

El hombre de tiza

título original: The Chalk Man

traducción de Carlos Abreu

Plaza y Janés, 2018

páginas: 344-348

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.